Artikel Archiv

Erinnerung an einen mutigen Mann

14.9.2019

ATTENDORN + „Gerade in diesen Tagen, in denen uns der erneut aufkeimende Antisemitismus in Deutschland beschäftigt und beschämt sowie das Erstarken der AfD mit ihrem „rechten“ Flügel uns besorgt, sollte man sich auch die Geschichte der Ev. Gemeinde in Attendorn im Dritten Reich genauer ansehen und damit auch ihre Rolle in dieser unrühmlichen Zeit der deutschen Geschichte. Dabei hat vor allem der damalige Pfarrer der Gemeinde, Johannes Thomä, eine besondere Rolle gespielt, die noch nicht abschließend und umfassend erforscht ist.“ Mit diesen Worten würdigt Wolfgang Dröpper, der Vorsitzende des Presbyteriums in Attendorn, einen bemerkenswerten Menschen, dessen Todestag sich am 14. September zum 60. Mal jährt.

Pfarrer Johannes Thomä (Foto: Stadtarchiv Attendorn)

Die für Thomäs Zeit in Attendorn relevanten biographischen Fakten sind schnell aufgeführt. Geboren 1873 in Saalsdorf bei Helmstedt, diente Thomä als Feldgeistlicher im Ersten Weltkrieg. Danach wies das Konsistorium ihm die bescheidene Diasporagemeinde in Attendorn zu, wofür er als überqualifiziert galt. 1921 trat er die Pfarrstelle mit seiner ersten Predigt in der evangelischen Schule an. Mit ihm kamen seine Frau Mary, sechs Kinder und eine Hausgehilfin, weshalb das Pfarrhaus für die große Familie umgebaut werden musste. Zu Thomäs Zeit umfasste die Attendorner Diasporagemeinde 1100 Mitglieder, die verteilt in einem riesigen Pfarrbezirk lebten. Seine Arbeit ließ sich trotz der Bahnverbindung und auch bei Benutzung des Fahrrads nicht allein bewerkstelligen. 1932 erkrankte Thomä lebensgefährlich, kehrte aber schon nach sechs Wochen in die Gemeinde zurück. Der große Pfarrbezirk blieb weiter eine Last für ihn. Der überwiegende Teil der Gemeindeglieder lebte inzwischen in Finnentrop, doch Thomäs Antrag auf einen Kraftwagen wurde abgelehnt. 1931 übernahm die Gemeinde Grevenbrück auch den Bezirk Finnentrop. Thomä brachte viele neue Ideen ins Gemeindeleben. Sonntägliche Kindergottesdienste sowie Innere Mission und Jugendarbeit fanden unter ihm großen Zuspruch. Ab 1940 musste er erneut kriegsbedingt Finnentrop mitversorgen und bat nach einem weiteren gesundheitlichen Zusammenbruch, zum 1. Juli 1946 in den Ruhezustand zu gehen, den er allerdings erst 1947 antreten konnte. Am 14. September 1959 verstarb Thomä und liegt auf dem Evangelischen Friedhof in Attendorn begraben.

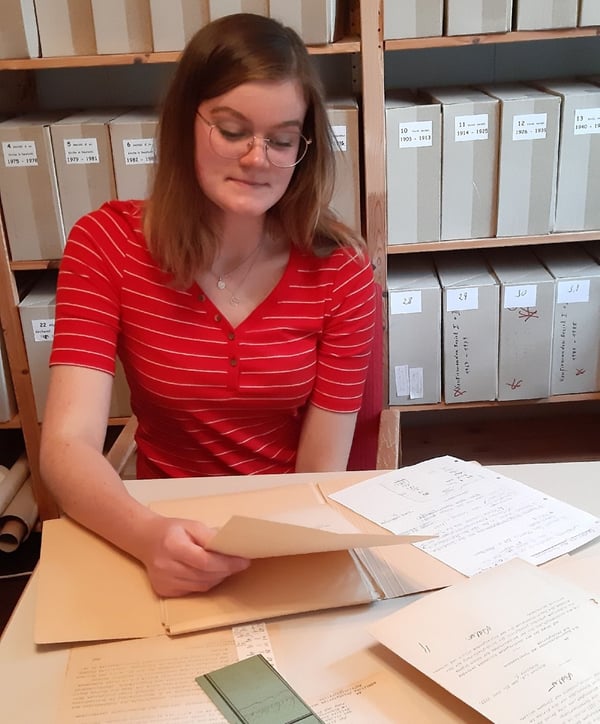

Amelie Grote auf Spurensuche im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde (Foto: privat)

Mit Thomäs Persönlichkeit und seiner Rolle in der Zeit des NS-Regimes hat sich Amelie Grote, Schülerin der Jgst. Q2 des St.-Ursula-Gymnasiums, im Rahmen ihrer Facharbeit im Leistungskurs Geschichte bei Doris Kennemann auseinandergesetzt. „Auf der Suche nach einem geeigneten Thema stieß ich immer wieder auf den Namen Johannes Thomä, sei es auf einer Gedenktafel im Rathaus, einem Straßenschild oder im Archiv der Ev. Kirchengemeinde. Ohne viel über ihn lesen zu müssen, konnte ich schon ahnen, was für eine interessante Persönlichkeit er gewesen sein muss. So habe ich tiefer gegraben und festgestellt, dass Thomä stets auf seinem Glauben beharrte. Er bewies großen Mut durch sein Auflehnen gegen die nationalsozialistische Kirchenbewegung der Deutschen Christen, aber auch durch sein Eintreten für jüdische Mitbürger und Freunde.“ So begründet die 17-jährige ihre Motivation, tagelang im Archiv den Briefwechsel zwischen Pfarrer Thomä und den Deutschen Christen in Plettenberg auszuwerten. Dabei stellt sie besonders heraus, wie vehement sich Thomä gegen Eingriffe der Deutschen Christen in Angelegenheiten seiner Gemeinde, z.B. die Konfirmation oder die Kirchennutzung betreffend, zur Wehr setzte. Aber nicht nur schriftliche Quellen dienten ihr als Forschungsgrundlage sondern auch ein Gespräch mit Ellen Schnüttgen, der Tochter der ehemaligen Küsterfamilie. Diese konnte sich noch an Pfarrer Thomä und besonders an seinen demonstrativen Besuch bei der jüdischen Familie Stern nach der Reichspogromnacht erinnern. Zudem hielt Thomä im Attendorner Pfarrhaus zeitweise eine Jüdin versteckt.

Amelies Facharbeit hat, so Wolfgang Dröpper, „die Kenntnisse über die Ev. Kirchengemeinde in den dunklen Jahren unserer deutschen Vergangenheit erhellt. Wir können ihre Erkenntnisse nur als Aufforderung verstehen, uns auch in Zukunft gegen jede Diskriminierung und Judenfeindschaft einzusetzen.“ ©DK

Info:

Die Facharbeit ist nachzulesen unter www.juedisch-in-attendorn.de